【2025年衛生福利部《臨床AI取證驗證中心聯合啟動大會暨國際研討會》系列文章 4】

人工智慧(AI)正於醫療領域掀起一場深刻變革,從疾病診斷到預後預測,展現出無限潛力。然而,AI技術的快速發展同時也帶來資料隱私、模型偏誤與法規監管等多重挑戰。近期一場聚焦AI於醫療場域應用與資料治理的國際研討會,匯聚多位專家學者,從技術、制度與實務面向分享見解,共同描繪智慧醫療的未來藍圖。

聯邦學習:在安全與通訊效率之間取得平衡的AI訓練模式|工研院副研究員廖柏鈞

工研院副研究員廖柏鈞深入淺出地介紹了聯邦學習(Federated Learning)——一種分散式AI訓練模式,強調「不追求最快速度,而是在安全與通訊效率間取得最佳平衡」。此技術允許各醫療院所在本地端進行模型訓練,資料無需離院,僅需上傳訓練後的模型參數至中央伺服器進行整合,有效保障病患隱私,同時減少資料傳輸量與網路資源消耗。

不過,聯邦學習並非萬無一失。廖副研究員指出,即便資料未離開醫院,模型更新時所傳送的梯度資訊仍可能隱含原始資料內容,存在遭受「推理攻擊」的風險。為防範此類風險,需搭配差分隱私(Differential Privacy)、虛擬私人網路(VPN)等資料保護技術。他以開源平台 Flower 為例,說明如何協調分散的模型訓練與整合過程,以強化安全性與協作彈性。

在實務應用方面,廖副研究員分享了與臺大醫院、林口長庚、中山附醫及國泰醫院的合作經驗,透過聯邦學習共同開發可提前六小時預測院內心臟驟停風險的AI模型。該模型顯著提升了各院預測效能,並成功驗證聯邦學習可在保護個資前提下,訓練出更準確且強健的AI模型。他也提醒,針對心臟驟停案例數量較少、控制組比例偏高的情況,需運用 Balancing 方法以避免訓練資料不平衡所造成的偏誤。

圖一、廖柏鈞 副研究員說明聯邦學習

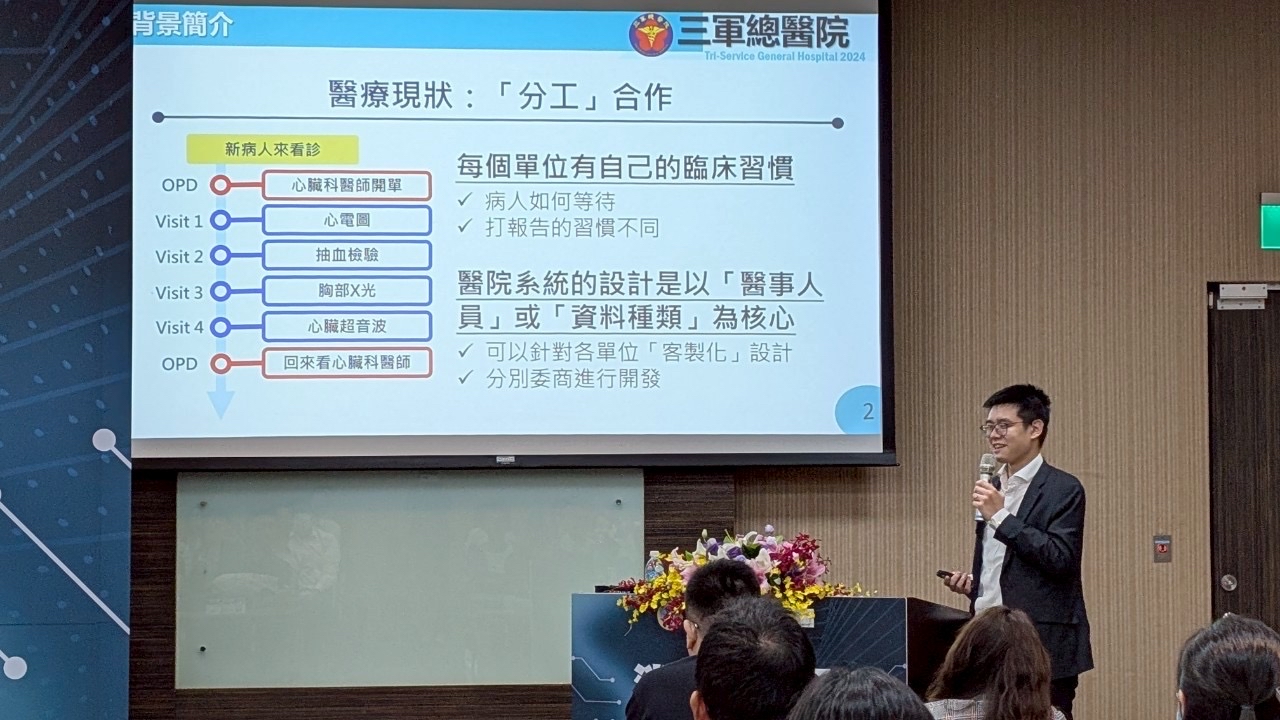

資料標準化:臺灣智慧醫療的基礎建設關鍵| 國防醫學院林嶔副教授

國防醫學院林嶔副教授從資料治理的角度出發,深入剖析臺灣醫療體系在資料管理上所面臨的結構性挑戰。他指出,儘管各醫療單位分工明確,卻因系統分散、資料缺乏統一識別碼(Key),導致跨院資料串聯困難,加上欄位定義不一,工程師難以解讀,形成「資料孤島」,進而限制AI應用與多中心研究的發展。

為打破資料孤島,林教授強調「資料格式標準化」為當務之急。他以健保資料庫為典範,其診斷碼、藥品碼及申報檔案格式皆已高度標準化,使跨院研究更具可行性。他認為,臺灣採行「單一保險人」制度為推動資料標準化帶來制度優勢,建議由健保署擔任推動角色,進一步促進資料結構與語意層級的一致性。

當資料得以整合並實現標準化後,將有助於建立更友善的AI模型開發環境。林教授分享了整合去識別化心電圖(ECG)與胸部X光資料的實例,說明AI如何從既有檢查中挖掘潛在醫療意涵,甚至能預測超過50種疾病或生理參數,展現「舊檢查的新應用價值」。

林教授進一步指出,除了資料本身需標準化外,AI模型亦應朝向標準化發展,以利跨院部署與重複應用。他舉例說明,以FHIR標準為基礎的 Smart on FHIR 平台是一項具體可行的解方,能大幅降低模型在不同院所部署時所需的客製化成本,進而提升AI應用的實用性與落地速度。

最後,林教授總結指出,當資料與模型皆達成標準化後,AI模型的跨院驗證將變得「快速且可行」,不僅有助於提升模型的可信度與通用性,也能產出具代表性的「真實世界證據(Real-World Evidence)」,為藥物適應症擴充或AI醫療器材取證提供有力佐證。他呼籲臺灣應善用現有的制度優勢與資料基礎,打造專屬於臺灣的醫療數據基礎模型,並進一步發展「可信任的AI對話引擎」,以因應資料封閉的挑戰與在地臨床需求,共同邁向智慧醫療的新時代。

圖二、國防醫學院林嶔副教授演講精彩回顧